Les Principes et l'Origine de la Justice selon P Fabry

La prévisibilité des conséquences de l'action humaine entraîne une diminution des préférences temporelles. Elle stimule l'investissement et permet un développement plus avancé. L’état de droit y contribue en rendant l'issue des arbitrages prévisible à long-terme. Pour cela, la stabilité et la cohérence de la justice sont des qualités essentielles de l'état de droit. Selon Renaud Denoix de Saint-Marc, membre du conseil constitutionnel: « Pour frapper l’opinion ou répondre aux sollicitations des différents groupes sociaux, l’action politique a pris la forme d’une gesticulation législative ».

Pour Philippe Fabry, docteur en droit, l'inflation législative vient souvent de ceux qui préferrent gouverner à vue ou réagir aux nouvelles par souci de publicité. Avant de devenir la créature d'une assemblée de politiciens partisans, le droit provient de la recherche millénaire d'un mode impartial de résolution des conflits. Il y a une phase inductive de découverte de principes généraux suivie d'une phase déductive d'application de ces principes. Les constitutions modernes seraient enfin une axiomatisation qui énoncent les principes généraux censées augmenter la cohérence du corpus.

Si l'évolution sociale engendrée par le progrès technique pose le défi de l’évolution du système légal, le théâtre politique se révèle être une source d'incohérence.

|

| Justicia |

Je reproduis la transcription de la conférence de Philippe Fabry au cercle Frederic Bastiat. Il y expose les principes et l'histoire de la Justice. C'est une fresque historique et civilisationelle dans laquelle il discute de son progres, mais aussi des épisodes de regressions, d'inflation administrative ou de dérives populistes.

Positivisme Juridique

par Philippe Fabry

Un ami à moi, également juriste, notait un jour avec amusement combien élevé est le nombre de gens qui s’avouent nuls en maths comparativement au petit nombre de gens qui s’avouent nul en droit, et l’expliquait par le fait que la plupart des gens sont probablement encore plus nul en droit qu’en maths.

Il est en effet stupéfiant qu’une matière si centrale dans la tenue de l’ordre économique et social ne fasse pas, même à petite dose, partie du tronc commun des savoirs : la plupart des gens ignorent ce qu’est, fondamentalement, le droit. Les libéraux n’échappent pas à la règle : s’ils sont généralement mieux formés en économie que le citoyen lambda, la science juridique leur est totalement étrangère. Tous considèrent, selon la définition la plus communément admise et synthétique, qu’il s’agit de l’ensemble des règles de la cité qui servent à concilier les intérêts contradictoires, et que la discipline juridique consiste en l’étude de ces règles.

Or cette conception du droit est très moderne : elle est l’émanation du positivisme juridique, qui considère le droit comme un phénomène social et politique dans lequel des normes surgissent, et sont ensuite étudiées par les juristes. C’est cette conception qui est enseignée aux étudiants en droit de première année, qui entendent parler, dès les premiers cours, de la fameuse pyramide de Kelsen, qui synthétise la hiérarchie des normes en un schéma décroissant censé ordonner la totalité des règles régissant un ordre juridique donné – national, en l’occurrence : au sommet la Constitution, puis les traités internationaux, puis les lois, les règlements, les coutumes. Cette hiérarchie ordonne les différentes normes existantes dans un Etat de droit au sens allemand, Rechtstaat, c’est-à-dire un Etat dont l’action tout à la fois s’exprime par la production de normes, et est encadrée par des normes. Ce concept ne doit donc pas être confondu avec l’Etat de droit comme traduction du rule of Law, dans lequel l’Etat doit être soumis à une loi qui obéit à des principes supérieurs à lui. De fait, la construction de Kelsen a quelque chose d’une logique circulaire, dont le théoricien avait conscience et qui l’a poussé à induire une norme supérieure encore à la Constitution, la Grundnorm, la norme fondamentale, totalement extérieure à l’Etat, que ses détracteurs positivistes ont identifiée comme une réémergence de l’idée honnie de droit naturel.

|

| Pyramide de Kelsen |

Cette pensée juridique positiviste, cette « théorie pure du droit », pour reprendre le titre du maître-ouvrage de Kelsen, est le produit d’une réflexion sur les systèmes juridiques existants. C’est donc une réflexion a posteriori, qui prend pour objet d’étude des systèmes formés.

Or, historiquement, le droit est tout autre chose que l’étude des règles de la société, des normes impératives de l’Etat, de la législation. C’est une entreprise intellectuelle primordiale d’une toute autre mesure : le droit est la science du juste. C’est là le cœur de l’exposé que je veux livrer aujourd’hui.

Car la Grundnorm que Kelsen ne parvenait pas à saisir, ce qui devrait être et a longtemps été, pour les juristes, les théoriciens et les praticiens du droit, c’est tout simplement cela : le juste.

Pour le montrer, j’aborderai le sujet de deux façons : par l’histoire, et par l’étude des méthodes.

BREVE HISTOIRE DE LA SCIENCE DU DROIT

Faire l’histoire du droit, de fait, c’est faire l’histoire d’une science.

Et toute science a la même origine : l’observation. Les hommes observent le monde, découvrent des phénomènes, s’aperçoivent qu’ils sont récurrents, les catégorisent, puis théorisent, c’est-à-dire découvrent les « lois » au sens scientifique du terme (comme les lois physiques, par exemple).

Or donc, si l’on remonte au plus haut, le premier document que l’on cite habituellement est le fameux Code d’Hammourabi, roi de Babylone du XVIIIe siècle avant notre ère. Il s’agissait d’une compilation de décisions censées s’appliquer en cas de litiges similaires à ceux catalogués.

L’idée derrière l’établissement d’un tel catalogue est qu’une fois la juste solution à un litige trouvée, il faut la consigner pour la conserver pour l’avenir : en effet, puisque c’est une juste solution rendue par un bon juge, il serait idiot de confier à l’intuition d’un autre juge, par la suite, la décision d’un litige similaire, car si le nouveau juge est moins bon que le premier, sa décision sera injuste, ou en tout cas moins juste.

|

| Code cuneiforme sculpte sur stele en diorite |

Le simple fait de consigner les décisions montre donc en soi l’émergence de deux idées :

d’une part les litiges connaissent de bonnes solutions, que l’on dit justes (ces solutions sont celles que le sens commun considèrera comme équitables, et qui seront acceptables par les deux parties), et d’autre part, la capacité de bien juger n’est pas donnée à tout le monde, et c’est un problème.

De là se dégagera chez les Romains une troisième idée : ce serait un progrès considérable si l’on trouvait un moyen pour que de mauvais juges soient capables de bien juger. C’est-à-dire “connaître les lois qui gouvernent le juste”, ce qui permettrait de forger des méthodes que des juges peu intuitifs n’auraient qu’à appliquer pour parvenir à un bon résultat.

En effet, entre Hammourabi et le Ve siècle des Romains, les choses ne progressent guère. Pourquoi cela ? Sans doute parce qu’on ne sait même pas vraiment ce que c’est que le “juste”. Revoyez la définition grossière que j’ai donnée : “ces solutions sont celles que le sens commun considèrera comme équitables, et qui seront acceptables par les deux parties”. Elle est très peu satisfaisante. Mais on ne pouvait pas aller plus loin tant qu’on ne ferait pas ce que les Romains firent dès le début de l’histoire de la République : penser le droit individuel, le droit que l’on dit « subjectif », non pas au sens de « qui dépend du point de vue de l’individu », mais qui est attaché à l’individu, qui est une émanation de sa personne, son attribut.

Ainsi donc, chez les Romains, le droit est subjectif. Sans entrer dans les détails philologiques, il faut savoir que le mot ius, qui est à l’origine le mot latin désignant le droit, avait vraisemblablement une racine sacrée désignant la sphère d’action légitime du sujet au sein de la communauté, autrement dit ce que nous appellerons sa liberté. Ainsi, pour les tout premiers Romains (VIe siècle avant notre ère) tout citoyen (les Quirites, venant de co-viris, les compagnons, les gens qui partagent le repas sacrificiel ensemble) a, attachés à sa personne, certains iura, pluriel de “ius”, qui a fini par désigner la science juridique (par opposition à la lex, la norme), mais qui originellement désignait tout simplement la sphère de liberté individuelle, ce que l’on nommerait aujourd’hui les “droits de”. Droit de se marier, d’acheter, de vendre, d’être propriétaire… qui correspondent aux droits naturels fondamentaux tels que théorisés par John Locke deux mille ans plus tard, et aux conséquences immédiates de la “propriété de soi-même” des théoriciens libertariens modernes.

Cette particulière égalité de droit entre les citoyens romains trouvait son origine dans le fait que la communauté politique romaine s’est construite par une révolution indépendantiste, lorsque le peuple romain a chassé le dernier roi étrusque. Avant cela, Rome était une sorte de colonie sous domination étrusque. De cette expérience proprement révolutionnaire est née l’idée de res publica, la chose publique, qui concerne tous les citoyens, et le fait que ceux-ci sont associés au sein de celle-là.

Au Ve siècle, la plèbe romaine, au cours d’un long processus de conquête pratique de cette égalité théorique des droits, en a exigé une codification, qui a résulté en la loi des Douze Tables, et quelques autres acquis institutionnels comme la création des tribuns. Pour faire un parallèle moderne, on peut penser au Bill of Rights américain, rédigé lui aussi peu après la guerre d’Indépendance.

|

| 12 Tables Gravees dans le Bronze et Bill of Rights sur parchemin |

Ceci a créé une situation très intéressante : il y avait désormais une masse de citoyens romains, avec des droits individuels définis, qui allaient interagir. Des litiges devaient sortir de cette interaction, et il faudrait les trancher. De là sort une nouvelle idée : le juste (iustus) c’est quand on respecte le droit (ius) des individus concernés. Donc si, par exemple, il existe un litige de propriété entre deux individus, la solution juste sera celle qui ne lèsera le droit d’aucun des deux, et se limitera à reconnaître à chacun sa part. C’est le principe du droit “suum cuique tribuere” : attribuer à chacun le sien. Pas plus, pas moins.

Mais sur quelle base faire cela, par rapport à quelle référence, selon quels critères ? A l’origine, aucun. Les Romains eurent donc recours à des juges qui tâtonnaient et cherchaient ces solutions « justes » intuitivement. Les décisions dépendaient donc de l’arbitrium judicis, l’arbitrage du juge.

Le système n’était évidemment pas très efficace, et certainement pas satisfaisant pour des individus jaloux de leurs droits comme les Romains : de bons juges jugeraient bien, de mauvais juges jugeraient mal, sur la seule base de leur intuition.

Il fallait donc trouver un moyen de rendre le juste objectif, échappant à l’arbitraire en s’imposant au juge. Mais il ne pouvait s’agir de lui imposer de répéter une bonne décision passée, comme au temps d’Hammourabi, parce que tout cas concret est différent.

Ce qu’il fallait, c’était donc trouver les ressorts d’une solution juste, afin de pouvoir reproduire artificiellement ce que fait un bon juge dans sa tête. Ainsi, même un mauvais juge, en appliquant ces méthodes, devrait rendre de bonnes décisions.

C’est ainsi qu’on vit apparaître des Romains intelligents qui se piquent d’étudier les bonnes solutions, celles où le résultat est manifestement iustus, où le juge a rendu une décision, certes intuitive, mais respectant les iura.

Ces premiers juristes compilent les décisions, les classent en catégories (personnes, obligations, biens), dégagent des principes, élaborent des concepts – comme, précisément, la propriété décomposée en usus (droit d’usage), fructus (droit de percevoir les fruits) et abusus (droit d’aliéner) – c’est-à-dire théorisent, découvrent les lois du juste, par l’observation et le raisonnement sur l’expérience.

Cette discipline sera définie par le grand juriste Celse par une formule célèbre : « ius est ars boni et aequi » : « le droit est l’art du bon et de l’égal (au sens d’équitable) ». Notons que pour le latin scientia désigne la connaissance, le savoir, et ars la méthode, la technique, le savoir-faire. C’est-à-dire que le mot ars latin se traduit mieux par notre moderne “science” que par “art”.

Pour les Romains, le droit est donc la science qui permet de produire le juste (le bon et l’équitable). Ce constat n’est pas une interprétation de ma part : c’est littéralement ainsi qu’ils le définissent. La scientia iuris, la connaissance du droit, est la maîtrise de ce savoir-faire.

Notons, à ce stade, que le juste est bien considéré comme quelque chose de naturel, qu’il s’agit de découvrir. Ce n’est pas l’Etat ou le juriste qui créent le droit. C’est un travail d’invention, comme on découvre les lois physiques ou celles du vivant. Aussi bien le terme désignant le fait de juger, jurisdictio, qui a donné notre « juridiction », et qui se retrouve dans l’expression selon laquelle les tribunaux « disent le droit », rend-il compte de cette action d’invention : les juges ne décrètent pas ce qu’est le droit, ils ne le décident pas, ils le déclarent. La vision romaine du droit est donc authentiquement libérale, et inversement peut-on dire que la conception libérale du droit est la même que celle des inventeurs de la science juridique.

|

| Ulpien, palais de justice de Bruxelles |

Avec la venue de l’Empire, les choses se compliquent : des juristes idéologues, notamment le redoutable Ulpien, s’emparent du pouvoir et ne jurent plus que par le droit positif et la législation : Ulpien, imprégné du même stoïcisme politique qui faisait dire à l’empereur Marc Aurèle que « ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas utile à l’abeille », avait une vision que l’on peut approcher de la moderne « justice sociale », dénoncée par Hayek. Pour lui, le droit devait être un instrument de l’Etat pour instaurer la justice, inversion totale de valeur par rapport à la conception première des juristes qui était de laisser agir les individus, et simplement restaurer le juste quand un litige apparaît.

Naturellement, cette nouvelle conception eut vite des conséquences pratiques néfastes, les positivistes finissant par confondre la capacité du Pouvoir à créer des règles, avec une capacité de dicter le juste. Or, le juste est “dans les choses”, le juste est naturel ; et ce que l’on appelle le droit naturel est tout simplement l’énonciation des lois du juste. On ne décide pas plus de ce qui est juste qu’on ne décide de la pesanteur. Le positivisme est un constructivisme juridique, et comme tous les constructivismes, son exercice entrave l’action humaine et grippe l’ordre social.

En effet, tout comme la compréhension des lois de la physique permet d’envoyer des gens sur la Lune, la compréhension des lois du juste permet de créer une société apaisée, qui fonctionne et qui est séduisante moralement et efficace économiquement. Ce qu’a été longtemps Rome. Frédéric Bastiat notait lui-même, avec émerveillement, que c’était le fait de respecter la justice qui rendait la société plus abondante.

Le dirigisme de l’Etat impérial romain conduisit finalement à l’effondrement de l’Empire, et alors la science du droit fut progressivement perdue, non sans avoir été codifiée dans une série de livres à l’instigation du célèbre empereur « byzantin » Justinien : le Digeste ( recueil de doctrine), le Code (recueil de lois anciennes), les Novelles (recueil des lois de Justinien) et les Institutes (manuel de droit). Cette œuvre monumentale est nommée Corpus Iuris Civilis.

|

| Justinien 1er, 6eme siecle AD |

En son absence, et c’est la preuve que ce que l’on peut appeler le droit-corpus, c’est-à-dire l’ensemble des règles découvertes par les juristes et mises en application, est bien une technologie (ce qui confirme également que le droit-discipline, c’est-à-dire la recherche de ces règles, est une science), les sociétés régressent terriblement et reviennent à des pratiques barbares, idiotes, aléatoires et iniques : les ordalies, les modes de preuve irrationnels. Le principe est grosso modo le suivant : vous dites que la vache est à vous, votre voisin dit qu’elle est à lui, vous mettez tous les deux une main dans le feu et celui qui tient le plus longtemps a raison. Dans une telle société les contrats ne valent rien, puisqu’en cas de litige on ne se réfèrera pas à un texte sur lequel les parties se sont accordées, mais on verra qui des deux individus en litige tiendra le plus longtemps dans l’eau froide pour « prouver » son bon droit : en toute logique, l’activité économique en souffre. Dans une telle société, il n’y a plus de justice.

La situation commence à changer au XIe siècle avec un événement qui a pu être qualifié de miracle : la redécouverte, en Italie, des compilations de Justinien : la grande synthèse du droit romain faisait ainsi irruption dans un monde pratiquement sans droit. L’enthousiasme fut immense, comme si l’on découvrait aujourd’hui un vaisseau extraterrestre avec toute sa technologie fabuleuse : tout à coup, il apparaissait qu’un règlement rationnel des litiges était envisageable. Ce fut une révolution intellectuelle.

|

| Sacrement AD 1179 de Philippe Auguste |

Des intellectuels se penchèrent fiévreusement sur le texte du Corpus iuris civilis et se mirent à l’étudier attentivement : ils ne cherchèrent pas simplement à appliquer des règles, mais comprirent qu’ils étaient face à un édifice de l’intelligence qui devait être analysé comme tel. Pour reprendre l’analogie du vaisseau extraterrestre, ils firent du retro-engineering : démonter l’engin, essayer de le remonter pour comprendre comment il fonctionne. Les concepts furent donc réappris les uns après les autres, et progressivement intégrés dans les ordres juridiques d’Europe méridionale et germanique. On appelle ce grand mouvement intellectuel la « renaissance du droit » en Occident.

Il y eut quelques effets pervers, comme la redécouverte de la quaestio de l’époque impériale, c’est-à-dire de la torture judiciaire en matière pénale, que les hommes médiévaux admirent comme bonne puisqu’on la trouvait au milieu de concepts magnifiques comme la propriété et ses modes d’acquisition et d’aliénation, ou les actions de la loi – c’est-à-dire la procédure judiciaire, avec le principe du contradictoire, les voies d’exécution des obligations contractuelles et des décisions de justice – lesquels dataient non pas de la sinistre période impériale mais de la belle époque républicaine, libérale.

Mais globalement, la redécouverte du droit romain permit un essor économique considérable, en Italie puis dans le reste de l’Europe, grâce à l’instauration progressive d’une sécurité juridique.

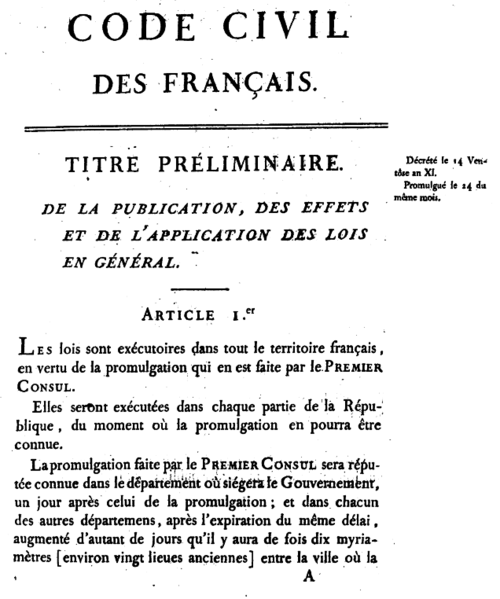

Hélas, avec la construction des Etats et des ordres juridiques nationaux, le vice impérial romain a commencé à être reproduit à l’époque moderne, et si le Code civil des Français de 1804 était en fait le produit d’une uniformisation progressive, naturelle du droit sur le territoire, et d’une fusion du droit coutumier et de la récupération spontanée des concepts romains, c’est-à-dire un droit de la pratique juridique, l’Etat s’est ensuite arrogé le droit de le modifier à l’envi par sa législation qui est, suivant le mot de Bruno Léoni, au droit ce que la planification est à l’économie.

|

| Code Napoleon |

Cet état de fait induit en erreur beaucoup de libéraux, qui imaginent que le droit se résume à ces tripatouillages étatiques. Or cela n’est pas le cas, ainsi qu’il apparaît lorsque l’on se penche sur les méthodes du droit.

a l'annonce du PSG concernant Neymar par un projet de loi

de taxation des transferts de joueurs en faveur des clubs de football

de sa circonscription dont il revet le maillot. C'est la "loi Neymar".

LES METHODES SCIENTIFIQUES DU DROIT

L’étude de l’histoire du droit montre qu’il se rapproche de maintes autres sciences par son mode d’effloraison, et que son produit, le droit comme ensemble de règles, a un effet similaire, dans son domaine, à n’importe quelle technologie – or, toute technologie est le produit pratique d’une science.

J’ai déjà évoqué les fondamentaux : l’observation des décisions justes, leur classement, leur catégorisation, et la théorisation des lois sous-jacentes.

Nature expérimentale de la science du juste

Il faut encore ajouter que le droit est aussi expérimental : les principes théorisés se trouvent “validés” lorsqu’il apparaît que leur application à de nouvelles espèces permet de produire des décisions justes.

Le droit répond au critère de réfutabilité poppérien, puisque le résultat inique de l’application d’un principe ou d’un concept remet immédiatement en question la validité du concept, ou du moins sa formulation actuelle. Comme dans n’importe quelle discipline scientifique, la solution à la contradiction entre la théorie et l’expérience peut être ontologique (il manque un concept qui reste à découvrir et qui explique l’observation) ou législative (le concept utilisé est mal formulé, il faut le revoir).

Ce travail est précisément effectué par ce que l’on appelle la doctrine, c’est-à-dire la production intellectuelle théorique de milliers de juristes qui publient dans les revues juridiques, commentent les décisions rendues et suggèrent des solutions, lesquelles sont parfois retenues par les juges lorsqu’elles leur paraissent justes, et par le législateur quand elles semblent faire consensus entre la doctrine et les juridictions.

Soit ces solutions fonctionnent bien, c’est-à-dire produisent des résultats manifestement justes, et dans ce cas elles s’installent, soit elles présentent des problèmes et nécessitent plus ample réflexion, ce que fait la doctrine. Bref, la doctrine a exactement le même rôle que la recherche en biologie ou en physique.

Evolution de la science du juste

Une objection souvent émise lorsque l’on rappelle la nature scientifique du droit est que le droit ne progresserait plus guère depuis des siècles, les grands concepts étant fixés, et tournerait simplement en rond au gré des préoccupations sociétales et des standards moraux des sociétés considérées.

En réalité, comme dans toute autre science, notre compréhension a d’abord concerné les choses les plus simples et les plus évidentes, et la théorie n’a guère eu besoin de revenir dessus depuis : assassiner c’est mal, ne pas prendre ce qui appartient manifestement à autrui non plus, etc.

Mais en sens inverse, le droit ne cesse de progresser non seulement dans le détail, mais aussi en découvrant des domaines tout nouveaux, nés de contradictions révélées par l’expérience.

C’est ainsi le cas du droit de la consommation, qui a moins d’un demi-siècle : avant cela, l’on s’en tenait au principe du code civil : “les conventions tiennent de lois à ceux qui les ont faites”. C’était une vision parfaitement logique, résultant de la vision de contractants libres et égaux en droit.

Mais la pratique a révélé que certains sont plus libres et capables que d’autres, en fonction de leur connaissance du domaine, et que de nombreux individus sont obligés, dans leur vie de tous les jours, de contracter dans des domaines où ils sont profanes, souffrant donc d’une asymétrie d’information par rapport à leurs cocontractants professionnels, notamment de grandes entreprises qui ont des services juridiques dédiés (assurances, banques) ou des techniciens dont ils n’ont pas les moyens de contester par eux-mêmes l’avis (réparateurs automobiles, chauffagistes ou que sais-je).

Il a donc fallu identifier et théoriser ce déséquilibre et la situation du consommateur, et imposer au professionnel des obligations supplémentaires (d’information préalable, de conseil) pour rééquilibrer la relation.

Ceci, évidemment, est un effet de la confrontation des anciennes certitudes théoriques du droit à l’extrême spécialisation professionnelle et technique du monde contemporain. Et l’on constate ici une analogie possible avec l’évolution de la physique, de celle de Newton vers celle d’Einstein, qui a résulté notamment de l’accroissement de notre capacité d’observation de l’Univers, et permis de mesurer que ce que l’on croyait universellement vrai, la physique newtonienne, n’est vrai qu’à une certaine échelle. Cela ne signifie pas que Newton est faux, mais qu’il est incomplet.

Il en va de même en droit : si l’on pouvait au XIXe siècle considérer le réparateur de fiacre et son client sur un relatif pied d’égalité, en raison de la simplicité technologique, la situation est incomparable avec celle de l’homme contemporain qui amène son véhicule automobile chez le garagiste parce qu’il émet un petit bruit curieux, et s’entend annoncer qu’il faut d’urgence opérer une réparation coûteuse, sans avoir le temps de faire faire un autre devis, ou alors à ses risques et périls. Cette évolution des situations juridiques a montré les limites de principes qui, à une échelle inférieure de complexité économique et technologique, étaient universellement justes, et cessent de l’être à celle actuelle.

Inversement, il y a des domaines nouveaux dans lesquels on s’aperçoit que d’anciens concepts peuvent s’appliquer parfaitement, sans guère de transposition : ainsi du droit des transports aériens, qui a repris de nombreux éléments du droit maritime.

Ajoutons encore que notre “sens du juste” est d’autant plus aiguisé que notre science du droit est avancée, ce qui est analogue à l’amélioration de nos instruments d’observation en physique, les progrès de l’optique ayant permis de progresser dans l’observation de l’infiniment loin et de l’infiniment petit.

La question de la diversité des systèmes juridiques

Enfin, une dernière objection souvent entendue est “le droit n’est pas partout pareil”, ce qui devrait être le cas si le droit est la science du juste : après tout il n’y a pas plusieurs physiques, et personne ne croit sérieusement qu’il puisse y avoir plusieurs médecines.

Cela s’explique de deux façons.

D’abord, en de nombreux endroits le droit est tout simplement moins avancé, et donc moins juste. Il ne faut pas oublier, ainsi qu’on l’a rappelé, que la science juridique est née et s’est développée en Europe, et pas ailleurs : pour prendre l’autre grand centre civilisationnel mondial, l’Asie, on doit constater qu’elle n’a pas connu l’apparition du droit. Il y a bien eu des règles, mais jamais ce travail de théorisation que j’ai brièvement exposé précédemment. Pour prendre l’exemple de la Chine, elle a adopté un système de droit européen en 1911, avec la chute de la dynastie impériale, et cette adoption a comblé un vide – tout comme la Chine a aussi adopté la médecine occidentale, l’acupuncture et la gymnastique s’avérant nettement moins efficaces pour réduire la mortalité infantile.

Si vous cherchez sur Wikipedia l’entrée « système juridique », vous tomberez sur une carte montrant que le monde est aujourd’hui régi par deux systèmes de droit européens, purement rationnels : le système de common law et le système dit « romano-germanique », auquel se rattache le système français. En dehors de cela il y a les pays dits de droit musulman, c’est-à-dire fondés sur des règles religieuses arbitraires, et des systèmes primitifs de droits coutumiers qui convergent avec les systèmes rationnels sur des vérités premières (le droit général de ne pas être tué, et celui de posséder), mais il faut bien voir qu’au mieux, ces systèmes sont intellectuellement au niveau des systèmes normatifs pré-romains, c’est-à-dire très inférieurs aux systèmes européens : là comme dans beaucoup d’autres domaines, la supériorité intellectuelle historique de l’Europe a été écrasante.

Et cette observation est l’occasion de noter que tout mon propos présent sur le droit comme science du juste, un juste qui est par nature universellement vrai même si nos connaissances de ses lois demeurent perfectibles, est complémentaire de la vision évolutionniste portée par Friedrich Hayek. Celui-ci estimait en effet que les institutions et les normes font l’objet d’une sélection naturelle et que les sociétés, au fil du temps, adoptent les plus efficaces et les plus conformes à la nature et à la société humaines : le mariage, par exemple. On pourrait penser de prime abord que cette vision évolutionniste est antagonique avec tout ce que j’ai exposé, mais bien au contraire, il faut constater que l’adoption, par la quasi-totalité du monde, des systèmes intellectuels forgés en Europe, démontre la supériorité scientifique du droit romain, puis européen, qui est capable d’arriver plus rapidement à produire les institutions efficaces que le simple empirisme. L’explication en est précisément que le critère de mesure de l’efficacité d’une institution humaine, c’est sa capacité à produire du juste ; dès lors, les solutions élaborées par la science du juste écrasent logiquement tous les systèmes concurrents.

Ensuite, il faut constater que les habitants des régions où le droit est moins avancé s’en rendent difficilement compte parce que leur « sens du juste » est moins aiguisé.

Tout comme, d’ailleurs, le nôtre est mieux aiguisé que celui des Romains : songeons que chez eux, le sujet de droit était d’abord le citoyen. Pas la femme. Pas l’enfant. Pas l’esclave. L’universalisation de la dignité humaine au plan juridique est un progrès de longue haleine – et pas exempt de tâtonnements, comme sur la question de l’infanticide – licite chez les Romains – et aujourd’hui de l’avortement.

Aussi bien n’est-ce qu’avec l’universalisation de la dignité humaine que l’on a, tardivement, compris quel était le fondement ultime des droits individuels : non pas l’appartenance à une communauté, comme le pensaient les Romains en l’attachant à la citoyenneté, mais l’appartenance à l’humanité, c’est-à-dire à cette espèce des primates rationnels capables de s’affirmer propriétaires d’eux-mêmes. C’est cette propriété de soi-même, dont Hans-Hermann Hoppe a montré qu’elle est axiomatique (nul ne peut la contester sans se contredire, puisqu’argumenter implique de se comporter en propriétaire de soi-même, de son corps et de sa raison, et elle est par conséquent incontestable) est un concept qui a mis deux mille ans à émerger depuis la naissance du droit romain. Les droits individuels découlent de la propriété de soi-même, car ils sont en fait les attributs généraux de la propriété au sens romain : usus, le droit d’user de soi-même (se marier, procréer, circuler…), fructus, le droit de percevoir les fruits de soi-même (les revenus de son travail), et abusus, la liberté de se lier par contrat, de se créer des obligations, ou de risquer sa vie.

Enfin, la diversité des systèmes juridiques s’explique aussi, pour les pays autant « avancés juridiquement », par le fait que plusieurs technologies différentes peuvent produire le juste. Tout comme le moteur à vapeur ou le moteur à explosion peuvent produire le mouvement, la conception britannique de la propriété (ownership) et la conception romano-germanique de celle-ci (la proprietas romaine) sont deux solutions technologiques à un même problème, légèrement différentes mais entre lesquelles il est difficile de trancher. Cela ne signifie pas plus que le juste n’existe pas que de dire que la variété des moteurs infirme la théorie de la mécanique.

Une autre façon de voir les choses est de considérer que cohabitent des modèles qui fonctionnent tout aussi bien à une certaine échelle et certaine capacité d’observation, et ne se mettront à diverger qu’au-delà, tout comme pour les modèles astrophysiques de Newton et d’Einstein. Le plus fondamentalement vrai est celui qui est le plus universellement efficace, mais pour l’heure l’échelle à laquelle nous évoluons ne permet pas de distinguer quel modèle est le plus juste.

En guise de conclusion,

Je voudrais insister sur l’importance, pour les libéraux, de défendre cette conception du droit comme science du juste. C’était la conception de Frédéric Bastiat, qui allait jusqu’à affirmer que le juste devrait même, en principe, être préféré à la prospérité, mais que fort heureusement la prospérité découlait du respect de la justice. Il doit en être de même chez les libéraux, loin de toute vision utilitariste qui ne choisirait la liberté qu’en tant qu’elle est efficace : l’utilitarisme est, déjà, un pas vers le positivisme juridique. La propriété, la liberté doivent être défendues parce qu’elles sont justes, non parce qu’elles sont efficaces – mais par bonheur, elles le sont par surcroît. Les pionniers de la science du droit avaient sur ce point la bonne posture, qui doit toujours nous inspirer : le juste existe, il est mesurable, ses lois sont connaissables, et le droit doit être la science du juste.

La conséquence de ce principe est que la législation, c’est-à-dire les normes instaurées par la puissance publique, n’est juste que si elle consiste en une codification du produit de la recherche juridique : ce qui est découvert, démontré et admis comme juste, consensuellement. Seul ce qui est certain devrait être codifié, et ce qui n’est pas sûr, ni arrêté, doit laisser place à la discussion et au débat scientifique.

Dans le cas contraire, le régime juridique est nécessairement arbitraire, autoritaire, constructiviste et anti-scientifique : si on ne recherche pas le juste selon la démarche scientifique inventée par les Romains et perfectionnée par des siècles de tradition juridique européenne, c’est-à-dire en respectant toujours les concepts déterminés comme justes, au premier rang desquels la liberté et la propriété, on ne peut mettre en place que des systèmes iniques.

Le positivisme juridique ambiant nous a fait oublier que l’Etat n’est pas l’alpha et l’oméga de l’ordre juridique, contrairement à ce qui est enseigné à nos étudiants en droit par l’exposé peu critique de la pyramide de Kelsen. Il est illusoire d’espérer faire triompher une vision libérale de la société et de l’Etat de droit si l’on ne se débarrasse pas de ce cadre de pensée pour retrouver la véritable tradition de la science juridique.

.jpg/627px-Bundesarchiv_B_145_Bild-F083314-0010%2C_Karlsruhe%2C_Bundesverfassungsgericht%2C_II._Senat_(retuschiert).jpg) |

| Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe |

.png/800px-Map_of_the_Legal_systems_of_the_world_(en).png)

.jpg)

Commentaires

Enregistrer un commentaire